Histoire de la neuropsychologie au Québec

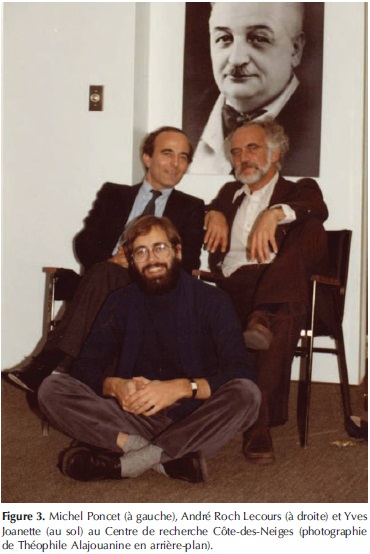

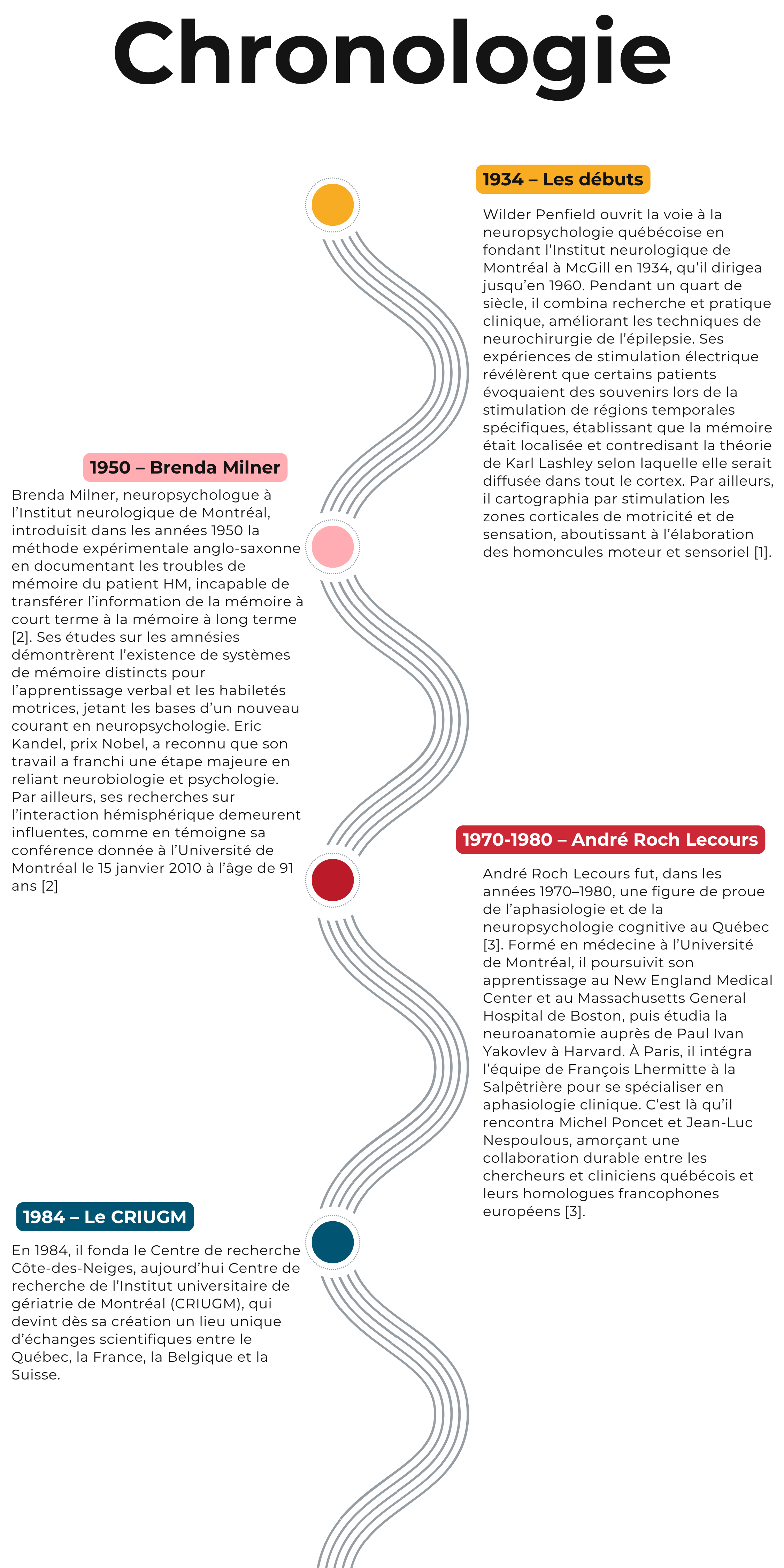

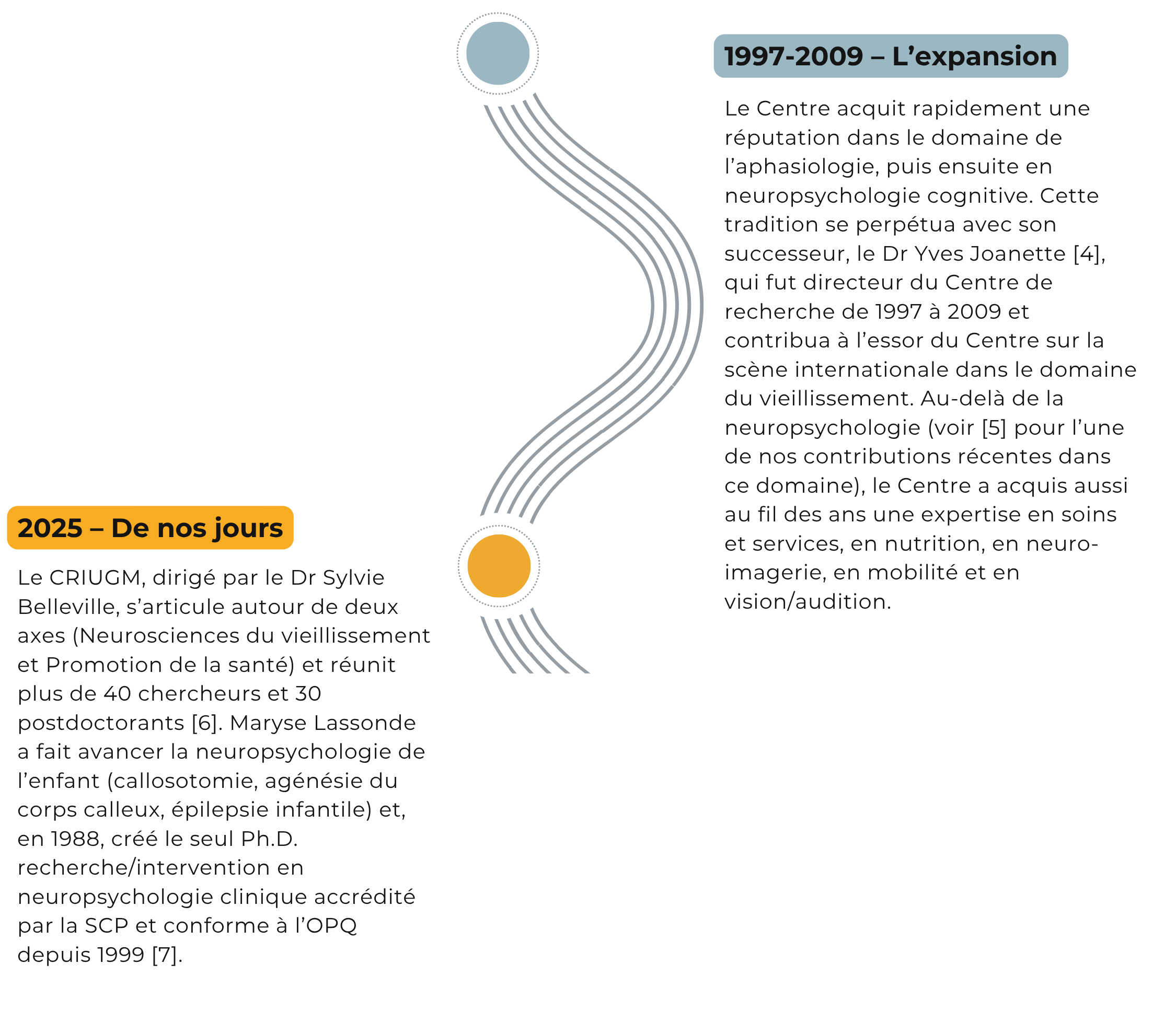

La neuropsychologie au Québec est issue d’une tradition nord-américaine, mais elle entretient, depuis les années 1980, des liens étroits avec la neuropsychologie européenne. La neuropsychologie québécoise est née des travaux inauguraux des Drs Wilder Penfield et Brenda Milner à l’Institut neurologique de Montréal. La neuropsychologie s’est ensuite développée dans les années 1970 et 1980, notamment sous l’influence du Dr André Roch Lecours, lequel contribua à l’essor de l’aphasiologie et de la neuropsychologie cognitive et fonda, au début des années 1980, le Centre de recherche Côte-des-Neiges (aujourd’hui le CRIUGM). Depuis sa création, ce centre a été et continue à être le lieu de nombreux échanges entre chercheurs et cliniciens québécois et européens. Actuellement, plusieurs groupes de recherche contribuent au développement de la neuropsychologie et des neurosciences cognitives au Québec. De plus, plusieurs centres de neuro-imagerie au Québec ont permis des avancées importantes au niveau de notre compréhension des relations cerveau-comportement. Enfin, la neuropsychologie clinique a connu un essor important au Québec, qui s’est exprimé notamment par le développement d’une formation de doctorat en neuropsychologie clinique.

L’histoire de la neuropsychologie au Québec

La neuropsychologie au Québec entretient des liens étroits d’amitié et de collaboration avec nos collègues européens depuis les années 1970, tel qu’en témoigne le succès de la Journée de printemps de la Société de neuropsychologie de langue française qui a eu lieu à Montréal au mois de mai 2009. Néanmoins, la neuropsychologie au Québec demeure le produit d’une tradition nord-américaine qui la distingue historiquement de la neuropsychologie européenne. La contribution du groupe de l’Institut neurologique de Montréal (INM) de l’Université McGill a joué un rôle majeur et fondateur.

Depuis le 27 juillet 2006, il est nécessaire d’avoir un doctorat pour être neuropsychologue au Québec [8]. Le programme de l’Université de Montréal forme de nombreux neuropsychologues cliniciens au Québec (et ailleurs). Environ un tiers des étudiants issus de ce programme poursuivent aussi une carrière de recherche et académique. Forte de son histoire et de la richesse de ses influences, la neuropsychologie tient maintenant une place importante dans le paysage scientifique du Québec. Plusieurs groupes de recherche se sont créés et permettent de continuer de promouvoir et de stimuler le développement de la neuropsychologie au Québec. Citons le Centre de recherche en neuropsychologie et en cognition (CERNEC) et le Laboratoire International de recherche sur le cerveau, la musique et le son (BRAMS) à l’Université de Montréal ; le Groupe de recherche en neurobiologie comportementale (CSBN, Université Concordia) ; l’Institut des Neurosciences cognitives (INC, Université du Québec à Montréal) ; ainsi que l’axe Cognition, Langage et Perception du Département de Psychologie de l’Université McGill, associé à l’Institut neurologique de Montréal (INM). Les départements de psychologie de l’Université Laval (Québec) et de l’Université de Sherbrooke (Sherbrooke) comptent aussi plusieurs professeurs spécialisés dans le domaine de la neuropsychologie.

Enfin, mentionnons une forte tradition en neuro-imagerie qui a contribué à l’essor de la neuropsychologie et des neurosciences cognitives au Québec. L’Institut neurologique de Montréal, par exemple, est à la fine pointe de la recherche dans le domaine de la neuro-imagerie et a pris une place importante sur le plan de la scène internationale. L’Unité de neuro-imagerie fonctionnelle (UNF), située au CRIUGM et dirigée par le Dr Julien Doyon [9], a été inaugurée en septembre 2004 et est dotée depuis janvier 2008 d’un nouvel appareil de résonance magnétique TRIO TIM 3.0T de Siemens. Ce centre de neuro-imagerie bénéficie aussi aujourd’hui d’une réputation internationale et les chercheurs associés à l’UNF entretiennent des relations soutenues avec les collègues européens ; citons par exemple la collabo- ration scientifique entre l’équipe du Dr Julien Doyon et l’équipe Inserm dirigée par le Pr Habib Benali (Unité 678, Imagerie et modélisation, Inserm 494, Hôpital de la Pitié- Salpêtrière, Paris), laquelle s’est consolidée grâce à la création du Laboratoire international de neuro-imagerie et modélisation (LINeM) associé à l’Inserm, l’Université de Montréal et l’Université Pierre-et-Marie-Curie, Paris VI.

Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame, CHUM) et l’Université de Sherbrooke comptent aussi des infrastructures d’imagerie de pointe, lesquelles sont présentement dédiées à des avancées importantes, respectivement, dans les domaines de l’intervention vasculaire et l’oncologie. Il est à noter que l’hôpital Douglas sera aussi bientôt doté d’une nouvelle plateforme de neuro-imagerie pour la recherche chez l’humain et l’animal. Les autres techniques de neuro-imagerie ne sont pas en reste. Ainsi, plusieurs chercheurs du Québec ont développé une expertise dans le domaine des potentiels évoqués cognitifs. Mentionnons enfin le laboratoire de magnéto-encéphalographie (MEG) dirigé par le Dr Pierre Jolicoeur au CERNEC (Département de psychologie, Université de Montréal) qui jouit d’une expertise unique au monde [10]. Les activités de recherche au laboratoire MEG permettent des études de l’activité cérébrale sous-tendant la perception, la mémoire, et le langage, avec une très haute résolution temporelle (de l’ordre de la milliseconde), ainsi qu’une haute résolution spatiale, chez des sujets sains ou atteints de troubles neurologiques (enfants ou adultes). De plus, plusieurs chercheurs travaillent à la fusion de données MEG avec des données EEG, IRM, IRMf, et NIRS. Ces diverses plateformes de recherche ont permis des avancées importantes au cours des 10 dernières années sur le plan de nos connaissances des relations entre cerveau et comportement, autant chez le sujet sain que chez le patient, et laissent entrevoir le développement de nouvelles techniques d’imagerie du cerveau ayant diverses applications en recherche et en clinique (par exemple DTI, fiber tracking, etc.).

Le succès de la Journée de printemps de la Société de neuropsychologie de langue française, qui s’est tenue à Montréal en mai 2009, est à l’image du travail investi par le comité organisateur (Nicole Caza, Sylvie Belleville, Yves Joanette et Ana Inès Ansaldo). Mais ce succès symbolise aussi cet attachement tout particulier qui unit les chercheurs et cliniciens québécois et franco-européens. La Revue de Neuropsychologie est susceptible de jouer un rôle de premier plan à ce niveau car elle permet de maintenir et de développer les liens outre-Atlantique au niveau de la recherche et de la pratique clinique en neuropsychologie.

Remerciements Je tiens à remercier Yves Joanette, Sylvie Belleville, Isabelle Rouleau et Francis Eustache pour leurs commentaires et suggestions sur le texte.

Références

1. Penfield W, Jasper H. Epilepsy and the functional anatomy of the human brain. Boston : Little, Brown, 1954.

2. Scoville WB, Milner B. Loss of recent memory after bilateral hippo- campal lesions. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1957 ; 20 : 11-21.

3. Lecours AR, Lhermitte F. L’aphasie. Paris : Flammarion, et Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 1979.

4. Joanette Y, Goulet P, Hannequin D. Right Hemisphere and Verbal Communication. New York : Springer-Verlag, 1990.

5. Joubert S, Brambati SM, Ansado J, et al. The cognitive and neural expression of semantic memory impairment in mild cognitive impair- ment and early Alzheimer’s disease. Neuropsychologia 2010 ; 48 : 978-88.

6. Belleville S, Peretz I, Malenfant D. Examination of the working memory components in patients with Alzheimer’s disease. Neuropsy- chologia 1996 ; 34 : 195-207.

7. Lassonde M, Sauerwein H, Geoffroy G, et al. Effects of early and late transection of the corpus callosum in children. A study of tac- tile and tactuomotor transfer and integration. Brain 1986 ; 109 : 953-67.

8. Eustache F, Desgranges B, Lambert J, et al. Le xxie siècle sera neuropsychologique ou ne sera pas ! Rev Neurol (Paris) 2008 ; 164 : S63-72.

9. Doyon J. Motor sequence learning and movement disorders. Curr Opin Neurol 2008 ; 21 : 478-83.

10. Grimault S, Robitaille N, Grova C, et al. Oscillatory activity in parietal and dorsolateral prefrontal cortex during retention in visual short-term memory: additive effects of spatial attention and memory load. Hum Brain Mapp 2009 ; 30 : 3378-92.

L’auteur

Sven Joubert a obtenu un PhD en neuropsychologie de l’Université de Montréal. Il a ensuite poursuivi sa formation postdoctorale dans le Service de Neurologie et de Neuropsychologie du professeur Poncet à l’Hôpital de la Timone, et au sein du Laboratoire de Neurophysiologie et de Neuropsychologie de l’Équipe INSERM EMI 9926 (Marseille, France). Il est aujourd’hui chercheur au Centre de recherche de l’IUGM et professeur au Département de psychologie de l’Université de Montréal.

________________________________________

Abstract

The field of neuropsychology in Quebec was born from a strong North American tradition, but it also has benefited from European influences since the early 1980s. Historically, the development of neuropsychology began with the influential work of Dr Wilder Penfield and Dr Brenda Milner at the Montreal Neurological Institute. The discipline gained momentum in the 1970s and 80s, particularly through the influence of Dr André Roch Lecours who had a major impact in aphasiology and cognitive neuropsychology. He created in the early 1980s the Centre de recherche Côte-des-Neiges, now the CRIUGM. Since its creation, this center has fostered numerous exchanges and collaborations between scientists and clinicians from Quebec and Europe. More recently, Quebec has seen the emergence of new research centers which have allowed major advances in neuropsychology and cognitive neuroscience. There are also several important neuroimaging centers which have had a significant impact on the field by allowing to gain better insights into brain-behavior relationships. Finally, clinical neuropsychology has also developed substantially in Quebec, notably through the creation of doctoral training programs in clinical neuropsychology.

Key words: neuropsychology • Québec • neuroimaging